「合意形成」で辞書をめくると、複数の意見や立場の異なる者が、相互理解と調整を重ねながら皆が納得できる意思決定を行うこと-というように定義されるでしょう。この「合意形成」というワードは、分譲マンションの管理における最も重要なワードとなります。特に居住者全員で蓄えた多額の貯金を用いて行う大規模修繕では、特に存在感を誇張するキーワードです。

きちんと合意形成が図られなければ、居住者間の不信感を増大させ、やがて大きな亀裂へと発展しかねません。もうこうなると、快適な暮らしはおろか、通常のマンション管理にまでも支障を生じさせることになります。

「合意形成」を円滑に進めるにはどうしたらよいのでしょう? ポイントを考えてみましょう。

➀早い段階での情報共有

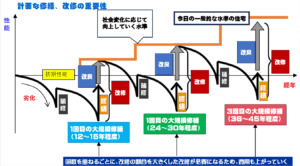

例えば第1回目の大規模修繕ならば、築後12~15年の間には実施する必要があります。ただし、これは目安であり決まり事ではありません。一部の人たちだけで話し始めて具体化しようとすると、「相談もなく…」といった不信感が持ち上がりかねません。大規模修繕の時期がきたら、まずは総会や管理組合理事会で情報を共有し、その後の検討状況も順次報告しましょう。

➁第三者の助けを借りる

当事者だけで物事を決めようとするとまとまらないことでも、第三者が間に入ってくれることでスムーズにいくのは世の常。多くの場合は、管理会社から「そろそろですよ」「手順はこうですよ」とアドバイスをもらいながら進めていくケースが多いとは思います。ただ、自主管理のマンションであっても、マンション管理士や設計コンサルタントなどに参加してもらうことで「合意形成」はかなり楽になるでしょう。

➄多数決など合意形成手法の確認

物事を決める際には、最初の段階から、どのように話し合って最終的にはどのように決定をするかという方法論についても、できるだけきちんと確認を取っておきましょう。もちろん、「合意形成」を図るということは意見の集約化ですから、ここまで話し合ったら多数決にしようとか、あらかじめ確認を取っておきましょう。

➅全員からの意見徴集

意見を集約化していく過程の最初は、まず、しっかり全員の意見を出させましょう。知らぬふりをして非協力的だった人、つまり管理責任を放棄した人が、後になって不満を口にし出すということはままあります。また、一部の役員が勝手に自分の思う方向に進めることもよくある話です。アンケートや直接の聞き取りなど、手法はそれぞれですが、居住者全員の考えを聞くことが重要です。

➆話し合いを諦めない

「多数決で決まったのだから文句は言わせない」というのは違います。いくら事前に最後は多数決で決することを確認していたにせよ、不平不満はゼロにはなりません。結局は感情のこじれが生じれば後々のコミュニティに良い影響はありません。管理組合役員や修繕委員会は、諦めずに説明する、話し合う、という姿勢を堅持しましょう。

➇根拠ある説明と専門家の活用

どこをどのように直すのか、いくらかかるか、費用対効果はなどといった説明をするにも、きちんとその根拠が示されなければ納得がいかない人は必ず出てきます。だからこそ、設計コンサルタントや工事会社などを雇って、調査・診断を行い、必要な修繕内容などがしっかりと説明しなければなりません。修繕や改善の知識のない中で物事を決めるのは、説得もできませんし、後の結果に管理組合役員や修繕委員が責任を持てるわけではありませんから。

➈透明性のある細やかな情報共有

「透明性」の確保が重要です。細やかに情報を共有しましょう。仮に修繕委員会を作るなどの具体的な動きに入ったとしても、情報は管理組合や修繕委員会の役員だけが知っているなどということのないよう、定期的な説明会の実施や、管理組合のウェブサイト、SNS、掲示板やメールなども駆使してなるべく細やかな報告を心掛けましょう。これは、合意形成を経た後に工事を進める段階になって以降も、最も重要なスタンスです。➀とよく似ていますが、「透明性」ということはことさらに意識して進めましょう。

⑩積立金や必要経費の開示

これは➈と同じ内容ですが、金額に関することは特筆しておかなければなりません。最も大きな争点となるのは費用面なのです。修繕積立金がいくらあって、各戸の持ち出しはいくらなのか 、金融機関からの借入を行うのか否か、何を修繕するとどれくらいのイニシャルコストがかかるのか、ランニングコストはどうなのかなど、複数の選択肢とそのメリット・デメリットを提示してそれにかかる具体的な金額を報告しましょう。

、金融機関からの借入を行うのか否か、何を修繕するとどれくらいのイニシャルコストがかかるのか、ランニングコストはどうなのかなど、複数の選択肢とそのメリット・デメリットを提示してそれにかかる具体的な金額を報告しましょう。